葬送のフリーレン アウラ復活はある?最新考察と再登場の可能性

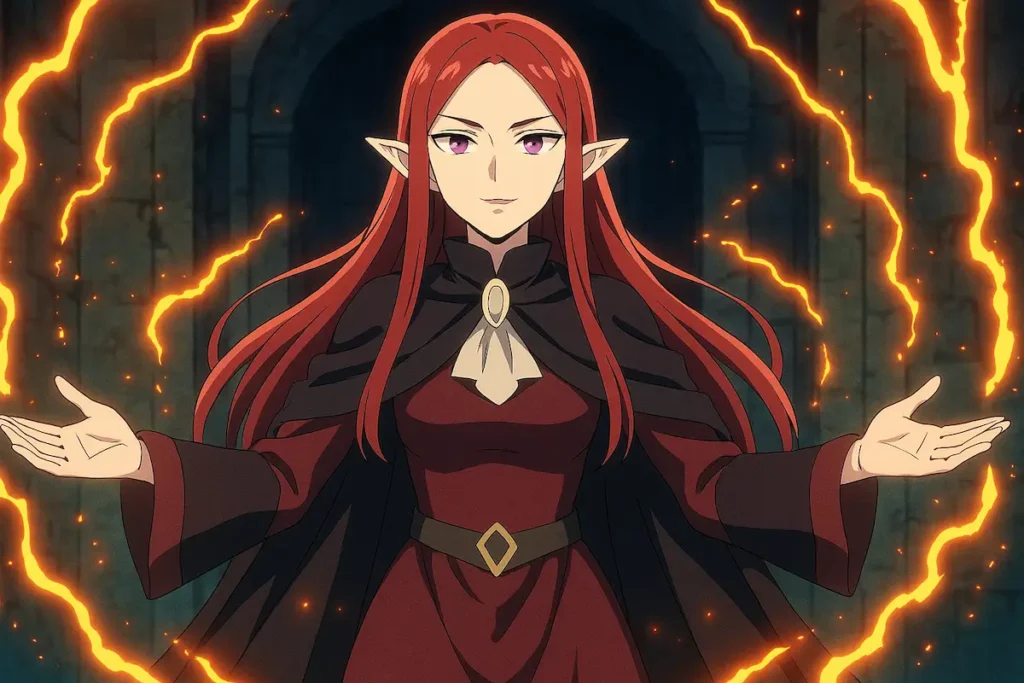

『葬送のフリーレン』に登場する「断頭台のアウラ」は、アニメ第10話や原作コミックス第3巻で衝撃的な最期を迎えた魔族の幹部です。彼女は「私は500年以上生きた大魔族だ」と語り、自身の魔力量と支配の力に強い自信を持っていました。

しかし、フリーレンとの戦いで「服従させる魔法(アゼリューゼ)」を逆用され、「アウラ、自害しろ」と命じられたことで自ら首を落とし死亡します。この戦闘シーンは「断頭台のアウラ自害」としてファンの間でも語り継がれており、アウラ死亡の描写は非常に決定的なものとなっています。

それにもかかわらず、アウラ復活を期待する声が絶えないのは、彼女のキャラクター性と物語に与えた影響が大きいためです。

「アウラ雑魚」と揶揄される一方で、その敗北が魔族社会の脆さを象徴する存在でもあり、むしろ「もし再登場するならどう描かれるのか?」という議論が盛り上がっています。特に、アウラ再登場の可能性は、仲間として迎えられるのか、それともifストーリーや回想として描かれるのかといった形で注目されています。

また、アウラとフリーレンの戦いから生まれた「アウラフリーレン現象」は、経験の差や情報格差を表す社会的な比喩として使われるほど強いインパクトを残しています。この現象が生まれた背景には、アウラの行動原理や戦略、つまり「断頭台のアウラは何をした?」という問いや、「アウラはなぜ首切り役人になったのか?」という設定の深掘りが関係しています。

この記事では、そんなアウラ復活の可能性を中心に、死亡シーンの意味、再登場の可能性、さらには仲間入りやif展開についても詳しく解説していきます。アウラの魅力とその物語的役割を整理しながら、最新情報を踏まえて丁寧に考察していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

- アウラ復活が本編で難しい理由とその背景

- アウラ死亡シーンの詳細と復活が困難な設定

- 回想やifストーリーでのアウラ再登場の可能性

- アウラを巡る復活論争と社会的な影響や評価

葬送のフリーレン アウラ復活の可能性と考察

アウラ復活は原作とアニメであり得るのか

アウラが本編で復活する可能性は極めて低いと考えられています。『葬送のフリーレン』において、アウラは七崩賢(しちほうけん)と呼ばれる魔族の幹部として登場しましたが、主人公フリーレンとの戦いで命を落としました。この戦闘では、彼女の得意とする「服従させる魔法(アゼリューゼ)」が逆に作用し、自ら命を絶つ展開となっています。首が切断されるという決定的な死亡描写がある以上、物語上の正規の復活はかなり困難です。

また、原作漫画および最新のアニメ情報を見ても、アウラが生き返る描写は今のところ一切ありません。現在放送中および予定されているアニメ2期でも、ストーリーラインは原作に忠実で進んでおり、アウラ復活に関する具体的な伏線は確認されていません。このため、仮にアウラが再び登場するとしても、本編の時系列における「生き返り」という形ではなく、過去の回想シーンやイフ(if)ストーリーという形が有力とされています。

ただし、アウラは短い登場時間にもかかわらず、キャラクター人気投票で上位にランクインするほどの存在感を持つキャラクターです。この人気の高さから、制作側がファン向けの特別企画としてスピンオフ作品やアニメオリジナルエピソードで描く可能性はゼロとは言い切れません。その場合も「復活」ではなく「過去の姿」としての登場がメインになると予想されます。

いずれにしても、アウラ復活を本編で期待するのは難しく、原作コミックスやアニメ制作陣の意図を踏まえると、今後もその方針は大きく変わらないと考えられます。確実にアウラを深掘りした物語を楽しみたい場合は、小説版『葬送のフリーレン ~前奏~』や各種関連メディアに注目するのが良いでしょう。

アウラ死亡の描写と復活が難しい理由

アウラの死亡シーンは、原作でもアニメでも非常に明確かつ決定的に描かれています。この点が、復活が難しいとされる最も大きな理由の一つです。彼女は「服従させる魔法(アゼリューゼ)」によって相手を強制的に支配する能力を持っていましたが、その魔法のシステムは「魔力の多い方が相手を服従させる」というものです。この仕組みを逆手に取られた結果、アウラはフリーレンから「自害しろ」と命じられ、自ら首を落とすという最期を迎えました。

この自害シーンは、ただの戦闘敗北ではありません。彼女が持つ魔法システムそのものが破綻したことを意味しており、物語上も象徴的な役割を持っています。特にアニメ版では、首が落ちる瞬間の演出に相当な作画と音響の工夫が施されており、視聴者にも強烈な印象を残しました。このような演出の重さからも、安易な復活が物語全体のテーマを壊すことになりかねないと考えられています。

また、『葬送のフリーレン』の世界観では「死者の復活」そのものが簡単に行われる仕組みではありません。作中で死者の魂と会話できる「魂の眠る地(オレオール)」という場所は登場しますが、これはあくまで魂との対話であり、肉体的に蘇生させる手段ではありません。こうした設定も、アウラ復活の可能性をより低くしています。

ただし、復活が難しいからといって、登場機会が完全に閉ざされているわけではありません。例えば過去の回想シーンや、アウラの若い頃を描くスピンオフ作品などで再び描かれる可能性は残されています。しかしながら、現在の原作の流れを見る限り、「復活」という展開は現実的ではないといえるでしょう。

アウラ再登場が期待される最新メディア展開

アウラは死亡したキャラクターであるにもかかわらず、その人気の高さから「再登場」を期待する声が根強く存在します。実際、公式メディアでもアウラに関連する新たな展開がいくつか見られています。現在発表されている範囲では、アニメ2期で過去の戦闘シーンがオリジナル要素として追加される可能性が指摘されています。特に勇者ヒンメルとアウラの戦いについては、小説版『前奏』で一部描写されており、これが映像化されるか注目されています。

さらに、2025年に発売されたアンソロジーコミック『異なる旅を楽しむ魔法』では、アウラが登場する未公開バトルが描かれています。このようなサイドストーリーを元に、アニメやゲームでの再登場が企画されることも考えられます。実際に、2025年9月配信予定のゲーム『葬送のフリーレン ~千年の軌跡~』では、アウラがプレイアブルキャラクターとして登場予定であり、if(もしも)の世界線で共闘するシナリオが用意されています。

また、メディアミックス戦略として、アウラ関連のフィギュアや設定資料集も発売されており、ファンの間で再登場への期待が高まっています。2025年3月の「フリーレン展」では、アウラの未使用原画が公開され、これが何らかの新展開の伏線ではないかと考えるファンも少なくありません。

このような動きを見ると、本編での復活は難しいものの、別のメディアやサイドストーリーでアウラが再び登場する可能性は十分にあり得ます。今後の公式発表をチェックしながら、最新のアウラ関連情報を追いかけていくことが、ファンとしては楽しみ方の一つになるでしょう。

アウラ自害しろの衝撃と復活論争の背景

「アウラ、自害しろ」という台詞は、『葬送のフリーレン』の物語の中でも最も印象的で、語り継がれるシーンの一つです。この命令はアニメ第10話、原作3巻第22話にて描かれ、視聴者や読者に強烈なインパクトを与えました。魔族アウラが自身の必殺魔法「服従させる魔法(アゼリューゼ)」を使用したことで、逆にその魔法のルールに縛られ、自ら命を絶つという皮肉な結末を迎えます。この場面の強烈な印象が、現在もなお復活を巡る論争を生む背景となっています。

まず、この台詞が衝撃的だった理由は、単に相手を倒すのではなく「自らに自害を命じる」という戦い方が、主人公フリーレンの冷静さと残酷さを際立たせた点にあります。魔族アウラは500年以上生き、他者を支配することで地位を築いてきた存在です。しかし、その力に依存し過ぎた結果、相手の実力を見誤り、自滅することになりました。この皮肉な展開が、「無知の傲慢」「過信による敗北」というテーマを象徴的に表しています。

一方で、この自害命令があまりにも印象深かったがゆえに、「アウラは本当に死んだのか」「復活はあり得ないのか」といった議論がネット上で活発に交わされるようになりました。多くのファンがこのキャラクターに強い魅力を感じており、その死を受け入れたくないという心理が、復活説を生み出す要因となっています。加えて、アウラはキャラクター人気投票でも上位に入り、早期退場にもかかわらず強い存在感を持つキャラクターです。この人気の高さが、復活を望む声をさらに大きくしています。

しかしながら、現状の原作およびアニメ展開を踏まえると、正規の「復活」という形での再登場は考えにくい状況です。それでも、スピンオフやifストーリー、回想といった形で描かれる可能性は残されており、ファンの期待を繋ぎ続けています。このような論争の背景には、物語が持つ「死とは何か」という深いテーマが影響しており、単なるバトルシーンを超えた哲学的な問いかけが含まれています。

このため、「アウラ、自害しろ」という台詞は、単なる敵キャラクターへの命令にとどまらず、作品全体の思想を象徴するフレーズとして、今後も語り継がれていくでしょう。

断頭台のアウラ自害シーンが持つ物語的意味

断頭台のアウラの自害シーンは、『葬送のフリーレン』における重要な転換点であり、単なる戦闘の決着以上の深い意味を持っています。この場面は、アウラが誇る魔法「服従させる魔法(アゼリューゼ)」によって勝利を確信しながらも、実はその魔法システムの盲点を突かれ、フリーレンから「自害しろ」と命じられる形で幕を閉じます。戦いの勝敗が魔力の大小だけで決まる世界観において、この瞬間は合理主義の限界を露呈した象徴的なシーンです。

このシーンが特に印象深いのは、アウラが自らの能力を過信し、相手の実力を測り損ねたことが敗因となった点にあります。フリーレンは普段から魔力を隠す「魔力制御」の達人であり、見た目の数値以上の力を持っています。その事実を理解できなかったアウラは、自身が築き上げた魔力信仰に囚われ、最後には自分の魔法によって命を落とすことになりました。これは「数値に表れない経験値」や「見えない本質」を軽視した者の末路として、強いメッセージを放っています。

また、このシーンはフリーレンというキャラクターの戦い方や思想をも際立たせる場面です。彼女は魔族との戦いにおいて、単に力をぶつけ合うのではなく、知略や心理戦を駆使する姿勢を貫いています。直接的な殺傷を避けつつ、相手のシステムを利用して自滅へと追い込む方法は、フリーレンがヒンメルから教わった「無駄な殺生を避ける」という信念の延長線上にあります。

さらに、この自害シーンは作品全体に流れる「生と死」というテーマとも深く関わっています。『葬送のフリーレン』は、魔王討伐後の世界を舞台にしており、死者との対話や記憶の継承が物語の核です。アウラの死もまた、ただの敵撃破ではなく、「命の重み」や「選択の意味」を問いかける一つのエピソードとして位置付けられています。

こうした背景から、このシーンは単なるバトルの決着ではなく、物語の根底にある価値観や世界観を示す重要な要素となっています。アウラの自害は、合理主義の盲点、過信の代償、そして魔族という種族の弱点を描き出す象徴的な瞬間であり、『葬送のフリーレン』という作品の哲学を強く印象付ける場面となっています。

葬送のフリーレン アウラ復活を深く知るために

アウラ仲間になる展開はあるのか

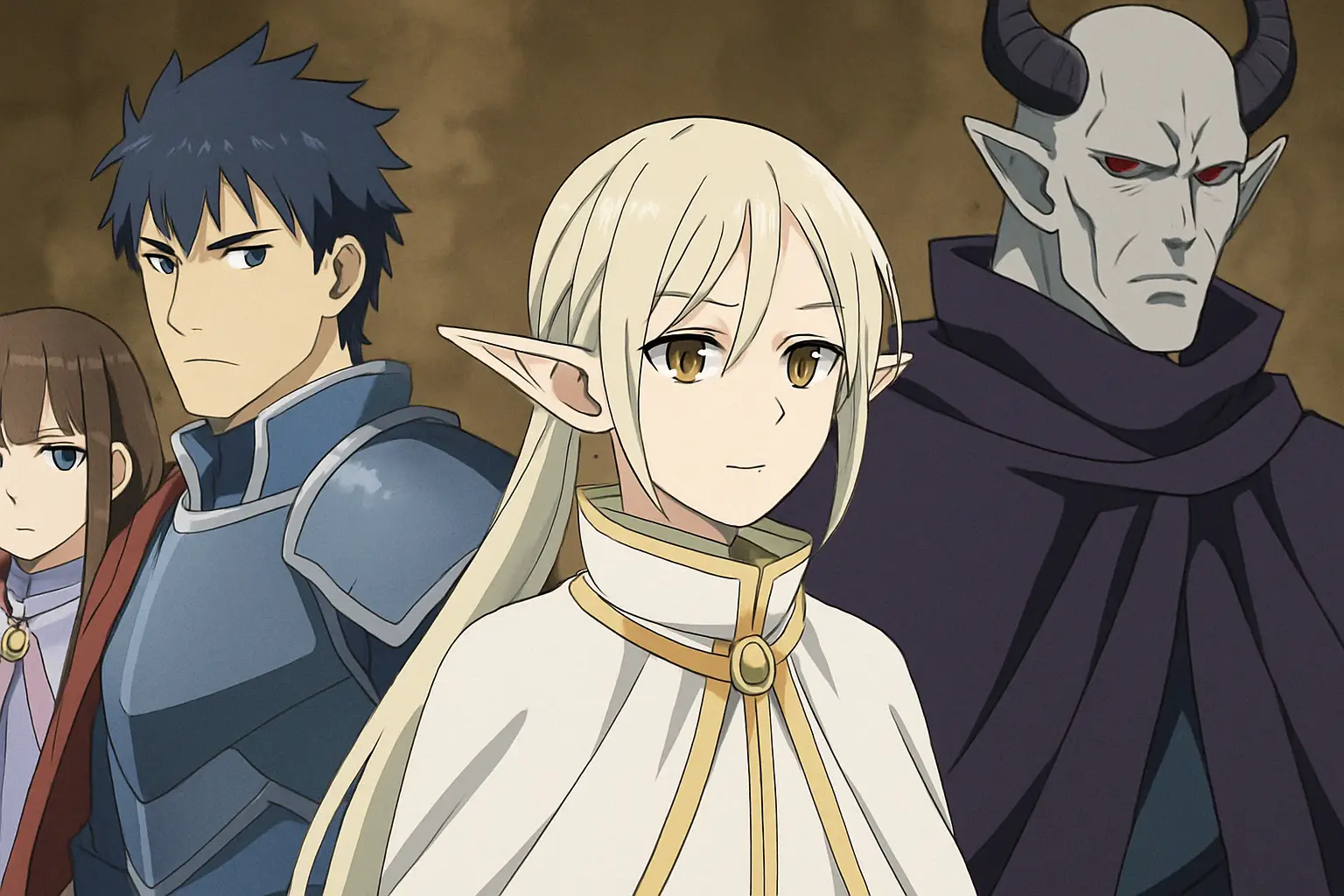

アウラが仲間になる展開は、原作やアニメの描写から見ても現時点では考えにくい状況です。アウラは魔族の中でも特に魔王直属の「七崩賢」と呼ばれる幹部の一人であり、人類に対して敵対的な存在として描かれています。その生き方も「他者を服従させて支配する」という魔法に象徴されるように、相手の意志を奪い、自らの支配下に置くことを是とする思想に根差しています。この価値観は、主人公フリーレンやその仲間たちの信条とは根本的に対立しています。

『葬送のフリーレン』の世界では、魔族は本質的に人間と相容れない存在として描かれています。感情が欠如し、相手の思考や感情を理解しようとしない種族として設定されており、物語の中でも何度か「魔族は化け物だ」と語られています。この設定が崩れない限り、アウラが味方になる展開は物語の世界観そのものを揺るがすことになりかねません。

ただし、仲間になるのではなく「共闘」という形で一時的に利害が一致する場面がifストーリーなどで描かれる可能性は残されています。実際、ゲーム『葬送のフリーレン ~千年の軌跡~』では、アウラがプレイアブルキャラとして登場し、ifシナリオの中でフリーレンたちと一時的に共闘する場面があると発表されています。このようなif展開では、アウラが完全に敵対するのではなく、異なる立場で登場するケースも考えられます。

一方で、原作漫画や本編アニメにおいては、仲間になるどころか復活すら確実ではない状況です。公式でアウラに対する扱いは「フリーレンの強さを際立たせるための存在」とされることも多く、仲間入りするための伏線や布石は今のところ確認できません。過去回想やスピンオフを除けば、物語の本筋において彼女が仲間として登場する可能性は限りなく低いといえるでしょう。

このように考えると、アウラが仲間になるという展開は、本編で期待するのではなく、あくまでゲームや二次創作の世界観で楽しむ要素と捉えるのが現実的です。

アウラフリーレン現象と復活論の社会的影響

「アウラフリーレン現象」とは、アニメ『葬送のフリーレン』第10話で描かれたアウラとフリーレンの戦闘をきっかけに生まれた社会的な比喩表現です。この現象は、専門家が自信を持って語る領域において、実は経験の浅い人物が的確な判断を下す場面を指し、現代社会の「経験値至上主義」へのアンチテーゼとして広がりました。アウラが500年の修練を誇りながら、千年以上魔力を隠し続けたフリーレンの実力を見抜けず、自滅するという構図が、知識偏重や過信による失敗を象徴しています。

この現象が注目された背景には、現代社会における世代間ギャップや知識格差への問題意識があります。たとえば、企業の会議で若手社員がSNS戦略を提案してもベテラン層が取り合わず、結果として機会を逃すといった事例が、アウラフリーレン現象として説明されることもあります。教育現場でも、AIツールを駆使する生徒が教師をサポートする場面をこの現象になぞらえるケースがあり、こうした比喩はビジネス書や論文にも取り上げられています。

復活論との関係については、この現象が「アウラの過信と敗北」という文脈から生まれたため、復活を望む声が一種のカウンターカルチャー的に存在しています。アウラの敗北が過信の象徴であるならば、「もしも彼女がその過信を克服して再び登場したら」という考察が、ファンコミュニティの中で自然に語られるようになりました。このため、復活論争は単なるキャラクター人気にとどまらず、現代社会が抱える構造的な問題と重ね合わせて語られることが多くなっています。

一方で、こうした現象が拡散することで、「敗者にも再挑戦の機会があるべきだ」というポジティブな意見も見られます。この議論はフィクションの枠を超え、現実社会における失敗と再起の価値を考えるきっかけとなっています。結果として、アウラの復活論は作品の枠内だけでなく、社会的なメッセージ性を持つテーマへと発展しているのです。

アウラ雑魚と呼ばれる理由と復活議論への影響

「アウラ雑魚」という評価は、主に作中での敗北の仕方や戦闘シーンの短さから生まれたものです。アウラは魔王直下の「七崩賢」というエリート魔族の一人であり、圧倒的な魔力量を誇ります。しかし、フリーレンとの戦いでは自慢の魔法「服従させる魔法(アゼリューゼ)」が全く通用せず、わずか数分の戦闘で自滅に追い込まれるという結末を迎えました。このあっけない敗北が、視聴者の間で「雑魚」という評価を生む要因となっています。

また、七崩賢の他メンバーと比べても、アウラの能力は「魔力比較による服従」というシンプルな設計であり、応用力に欠ける点が指摘されています。例えば、黄金郷マハトが広範囲魔法を使いこなし、奇跡のゲルノートが因果律を操る高度な魔法を持つ中で、アウラは魔力勝負に依存する戦法しか持たなかったことが「戦略性のなさ」として批判されがちです。この魔力至上主義の限界が、結果的に「雑魚」と呼ばれる原因となっています。

しかし、こうした評価は単なる弱さの指摘にとどまりません。アウラの敗北は、魔族社会そのものが抱えるシステムの脆弱性を象徴するものであり、そこにこそ物語上の価値があります。だからこそ、多くのファンはこの敗北を「雑魚」と切り捨てるだけでなく、「もし過信を乗り越えたら?」と復活を期待する声を上げています。

一方で、「雑魚」とされる評価が復活議論に与える影響は二面性を持っています。否定的な側面では「どうせ雑魚だったから復活しても意味がない」という意見がありますが、肯定的な側面では「だからこそ成長した姿を見たい」という期待感につながっています。この構図は、失敗者が学びを経て再起するというストーリー展開への期待とも重なっており、物語的にも一定の説得力を持っています。

このように、「アウラ雑魚」という言葉は単なる嘲笑の表現ではなく、復活論を語る上で避けて通れない論点となっています。評価の低さが逆に再登場への期待を生み出す、という逆説的な現象がこの議論の特徴と言えるでしょう。

私は500年以上生きた大魔族だ発言と復活可能性

「私は500年以上生きた大魔族だ」というアウラの台詞は、彼女自身の誇りと過信を象徴する重要な言葉です。この発言は、アニメ第10話および原作3巻第22話で描かれたフリーレンとの戦闘時に登場します。魔族社会では、魔力の大きさや生きた年月が地位と力の証明となっており、アウラもその価値観に基づいて自らの優位性を強調しました。しかし、この言葉が最終的には敗北の伏線として機能してしまった点が、彼女のキャラクターに深い影を落としています。

この台詞が印象的なのは、「500年」という数字そのものに魔族の価値観が集約されているためです。長寿を誇る魔族が、時間の積み重ねを強さの証とする一方で、フリーレンは千年以上の生を持ちながらその力を巧みに隠してきました。アウラはその事実を見抜けず、結果的に魔力差によって自ら命を絶つことになります。この過信と敗北の構図が、「復活」という議論と結びつく大きなポイントになっています。

多くのファンが復活の可能性を語る際、この「500年以上生きた」という経験値が復活後に活かされるのではないかと期待します。もしアウラが復活した場合、過去の過信を反省し、学びを得た新たな姿として描かれる可能性もあります。これまでの敗北が成長のきっかけとなり、より柔軟で戦略的な思考を持つアウラが登場する展開を望む声も存在します。

一方で、物語のテーマから考えると、安易な復活は作品世界のリアリティや重みを損なうリスクも抱えています。『葬送のフリーレン』は「死と向き合うこと」や「時間の重み」を重要なテーマとしており、死者を簡単に蘇らせないことでそのメッセージが成立しています。このため、復活が描かれるとしても、本編ではなくスピンオフやifストーリーといった別軸で語られる可能性が高いでしょう。

この発言は単なる強がりではなく、アウラの生き様そのものを表しています。だからこそ、復活議論の中心にこの台詞が据えられるのは自然な流れといえます。彼女が誇った500年という時間が、今後どのように扱われるのかは、ファンにとって大きな関心事であり続けています。

断頭台のアウラは何をした?再登場へのヒント

断頭台のアウラは、『葬送のフリーレン』において北側諸国を拠点に活動した大魔族であり、その主な行動は人間勢力への侵攻と支配体制の構築にあります。彼女の最大の特徴は、魔力測定による絶対的な支配を行う魔法「服従させる魔法(アゼリューゼ)」を駆使し、敵味方を問わず魔力の優劣で相手を屈服させるシステムを作り上げた点です。この魔法によって、アウラは多数の不死兵を配下に置き、長期間にわたり人類勢力への圧力を維持してきました。

具体的な行動としては、グラナト伯爵領への侵攻作戦が挙げられます。この侵攻では、アウラ配下の「首切り役人」と呼ばれる部下たちが結界解除や策略を担当し、アウラ自身は魔力測定により戦力強化を図るという長期的な戦略を取っていました。この作戦は28年にも及ぶものであり、ヒンメル一行の死を待つなど計画性と忍耐力を感じさせる設計がなされています。

このような背景を考えると、アウラがただの「雑魚」ではなく、戦略家としても一定の評価ができる存在であることがわかります。再登場へのヒントは、この彼女の持つ魔力測定システムや、不死兵の存在にあります。実際にゲーム版『千年の軌跡』では、アウラの不死兵育成システムが物語に関わってくるとされており、過去の彼女の行動が伏線として活用される場面も予告されています。

さらに、小説版『前奏』では、アウラがかつてヒンメル一行と交戦し、敗北後に50年間も潜伏していたことが描かれています。この「放浪期間」は、アウラの精神的成長や新たな魔法開発への可能性を示す設定であり、再登場のきっかけとなり得る要素を多く含んでいます。もし彼女が復活する展開があるとすれば、この潜伏期間に積み重ねた経験が新たな力となって描かれる可能性があります。

このように、アウラの行動履歴をたどることで、単なる敵役以上の可能性を持つキャラクターであることが理解できます。再登場の鍵は、彼女が築いた魔力至上主義社会の影響力と、その後の変化にあるといえるでしょう。

アウラはなぜ首切り役人になったのか背景解説

アウラが「首切り役人」という部隊を組織した背景には、彼女自身の魔法「服従させる魔法(アゼリューゼ)」の性質と、その弱点が深く関わっています。この魔法は魔力の大小によって相手を服従させる強力な術式ですが、意志の強い相手や、魔力測定不能な存在に対しては一時的な抵抗が可能という欠点がありました。完全な支配を実現するためには、相手の「意志そのもの」を断ち切る必要があったのです。ここで生まれたのが、物理的に相手の首を落とすという執行部隊、すなわち首切り役人の存在です。

この部隊は単なる処刑集団ではなく、アウラの魔法戦略を補完する重要な要素です。部下であるリュグナー、リーニエ、ドラートらは、それぞれ結界解除、戦力分析、指揮分散といった役割を担い、長期間にわたって計画を実行に移していました。この多層的なチーム編成は、アウラが感情的な暴力衝動で組織したものではなく、合理的な戦略思考のもとで作り上げたことを示しています。

また、小説『前奏』では、アウラが過去にヒンメルとの戦いで深い傷を負い、その敗北経験が「二度と失敗しない支配体制」を作り上げる動機になったことが語られています。ヒンメルによる肩の傷は、物理的ダメージ以上にアウラの精神に大きな影響を与え、支配の手段を強化する必要性を痛感させたと考えられます。その結果、支配の魔法と物理的処刑をセットで運用する戦術が確立され、首切り役人が組織されたのです。

この背景を踏まえると、首切り役人は単なる恐怖の象徴ではなく、アウラが自身の弱点を克服するために編み出した戦略的回答であるといえます。もし今後、アウラが再登場する展開があるとすれば、この組織論が新たな形で物語に関わってくる可能性もあるでしょう。首切り役人の存在は、アウラというキャラクターの戦術的思考とトラウマ克服への執念を示す、重要な設定の一部となっています。

葬送のフリーレン アウラ復活を巡るを総括

- アウラの本編復活は現状ほぼ不可能とされている

- 原作およびアニメ2期に復活を示す伏線は存在しない

- アウラは「服従させる魔法」によって自害し命を落とした

- 首切断という明確な死亡描写が復活困難の要因となっている

- 物語の世界観では死者の肉体蘇生は基本的に成立しない

- 「魂の眠る地」は魂との対話は可能だが蘇生はできない設定

- アウラの人気は高く、ファンから復活を望む声が多い

- 再登場の可能性は回想やifストーリーに限定される

- アンソロジーコミックやゲームでの再登場企画が進行中

- ゲーム『千年の軌跡』ではプレイアブルキャラとして登場予定

- アウラの敗北は魔力信仰の限界を象徴する物語的役割を持つ

- 「アウラ自害しろ」は社会現象としてミーム化している

- アウラの過去編や未公開バトルが新規メディアで展開中

- 「雑魚」と評される一方で成長した姿への期待が存在する

- 復活議論は物語のテーマ「死と向き合うこと」と深く結びついている

今回のポイントを簡潔に振り返ってみましょう